“中国电影已经进入黄金发展期,看电影成为老百姓生活中必不可少的一部分。”

在北京,你可以进行一场属于电影爱好者的City Walk,从北京电影学院到电影制片厂,再到影迷心中的圣地——中国电影资料馆,以及几乎所有北京的电影人都曾踏足的电影书店。尹鸿也正是在这座与电影息息相关的城市,从一位资深影迷,变成了电影学者,成为中国电影飞速向前发展的见证者和参与者。

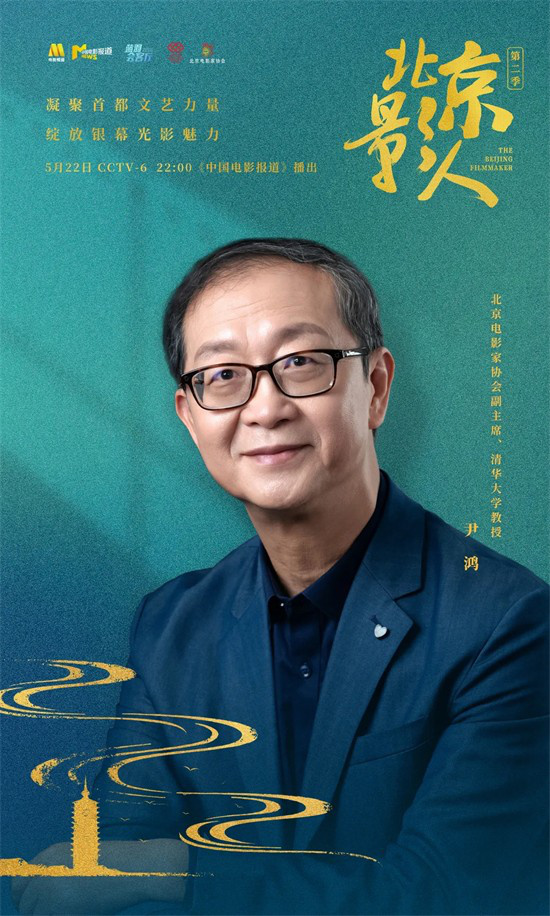

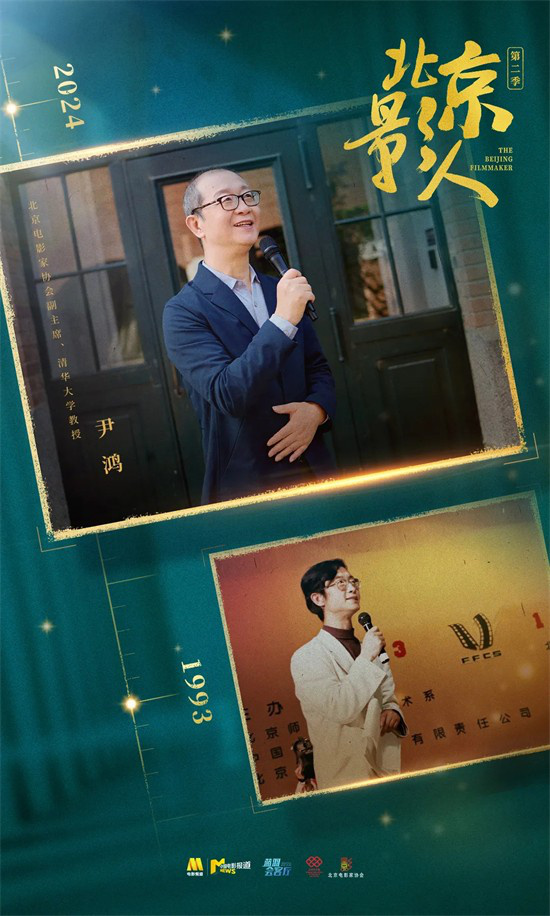

《中国电影报道》“蓝羽会客厅”特别策划——《北京影人》第二季第三期节目,电影频道主持人蓝羽对话北京电影家协会副主席、清华大学教授尹鸿,行走北京街头,收集电影回忆,漫谈行业未来。

蓝羽:尹鸿老师,您是哪一年来到北京的?

尹鸿:应该是86年我上博士,来到北京师范大学读中国现代文学的博士。

蓝羽:那个时候在北京师范大学读博士期间,您对电影学方面有什么样的研究?

尹鸿:那个时候应该说基本上就只是一个电影爱好者,并不是一个研究者。但实际上在我读硕士研究生的时候,因为当时在一个电影院做业余影评人,那时候我们是大学生,可以去免费看一些电影,所以做业余影评人,但是我一生发表的第一篇短评可能只有500字。

蓝羽:哪一部电影还记得吗?

尹鸿:叫《陈毅市长》,应该在1982年前后,当时用一种非常特殊的结构来表现陈毅,所以我写了一篇叫“形散神不散”的评论,没有想到这篇评论注定了多年以后我的专业。

那时候我们就特别想去资料馆看电影,看电影对我们真的是一个盛大的节日。我们能看到那么多不同国家的电影,这对于我们电影经验的积累和电影知识的扩展起到了关键性作用,这也酿就了北京成为全国电影中心。我认为在当年起了非常重要的作用,就是电影资料馆。

蓝羽:当时去小西天观影的那一段经历,给很多人留下了特别好的电影文化的滋养和熏陶。

尹鸿:是,打开了一个世界电影的窗口。因为之前我们可能都在自己的文化逻辑里面旋转,改革开放之后,大家从这些电影当中了解了不同的文化,不同的电影手法,不同的电影观念,像戈达尔、伯格曼,每一次他们的电影在资料馆上放映,那都是一票难求,大家都会疯狂去抢票。

蓝羽:从一个资深影迷到电影研究学者,您什么时候开始发生这样的转变?

尹鸿:当时现代文学博士很少,全中国不到十个人,但是整个电影领域至少还没有一个博士。电影影响这么大了,可是缺研究者,所以这个领域应该留给我们很多空间,我就更多把精力投向了电影。然后我们就筹建了戏剧影视教研室,到后来我们建了一个艺术系里面的电影专业。所以我就从业余转成了一个专业的电影工作者。

我在北师大十年,后来清华大学是因为恢复文科建设,要建新闻传播,而电影电视是传播很重要的介质,所以当时他们邀请我来清华的新闻传播学院,做了一个影视传播的方向。

蓝羽:影视传播学对于我们的电影行业来说有着什么样的影响?

尹鸿:来清华之前,我写的大部分的文章还是偏电影艺术、电影美学、电影创作,那个时候跟电影局,我们每年都在《当代电影》做一个年度的创作总结。但是来到清华以后,对我最大的改变是开始从传播介质的角度,从产业的角度去考虑电影,所以后来我开始写中国电影产业备忘,到现在应该是写了二十多年了。

蓝羽:您观察到最大的,最显著的变化是什么?

尹鸿:首先肯定是规模的变化,因为在2002年之前,中国电影整体的票房规模可能就四、五个亿,所以有一段时间冯小刚的贺岁片,一部电影能够占国产电影票房的一半,电影年产量可能几十部,现在我们一年能够生产1000部上下的数量,票房规模能够达到600亿。

另一方面,我们可以说现在中国电影最好的那部分作品,跟国际水平已经非常接近了,或者某些作品可能也不比他们差。所以整体上来讲,这二十年中国电影可以说从一个危机状态走向了一个黄金的发展窗口期,所以才会有春节档,看电影已经成为老百姓生活当中必不可少的一部分。

蓝羽:一直以来您都是电影行业的教育家,也是学者,更是电影产业的促进者,《电影产业促进法》您当时也参与了修订。

尹鸿:它当时是总结了中国电影产业改革十年的成就,实际上把这十年我们已有的一些经验固化到法律里,到现在为止,还有很多内容会起非常重要的作用。但是这十年来,整个技术发生变化,市场发生变化,电影生态环境也发生变化,当然需要更多适应今天环境的一些细化,比如说遇到市场的盗版、市场的不规范行为、不公平竞争,我们规定了应该处罚,但是谁来处罚?比如说对外开放合作,现在我们都说要从电影大国到电影强国,其中一个重要指标是国际传播,我们怎么样对外开放合作?都很值得深入去研究,所以这也是未来十四五、十五五电影规划可能会要去解决的一些关键性问题。

蓝羽:那么对于电影行业来说,“新质生产力”是体现在哪些方面?

尹鸿:我的理解就是要更多利用数字技术、人工智能、互联网这些新兴技术,可以在世界任何地方生产,云上我们可以合成,不需要所有一定都是实体。现在发展的虚拟拍摄也是新质生产力,虚拟技术发展到以假乱真,观众已经识别不了它是一个虚拟场景的时候,可能就会大大提高电影的生产力。

蓝羽:对于行业的发展来说,人才的培养也是不可或缺的一环。比如“中国电影新力量”,您从第一届一直到第五届都是参与者和策划者,您见证了哪些电影人的成长和进步?

尹鸿:第一届像陈思诚、徐峥、曹保平,这批导演已经成为中国电影行业的中坚力量了,现在更多年轻导演出来都是80后、90后为主。所以“中国电影新力量”论坛,真的是见证了中国导演一方面是代际更替,另一方面是薪火相传,一代一代把我们的经验,把我们开拓的空间传给下一代。去年、今年大家会看到在高票房电影当中,超过一半以上的电影都是70、80后导演,特别是一批80后大量出现,甚至有的处女作就创造很好的成绩,看到一批青年电影人的崛起。

蓝羽:您刚才提到很多创作者都是在北京工作,哪些政策上的支持,给大家提供了更好的创作环境?

尹鸿:北京市委市政府一直都有电影文化精品引导,其中相当一部分是电影精品的引导。中国电影票房前十部电影大部分是北京出品,而且都得到北京的精品引导资金的扶持和支持。再加上北京国际电影节又是一个世界电影资源能够汇集在一起的空间、场地和活动,所有这一切可能都确定了北京有它自己独特的政治、经济、文化,再加上国际交流这样一个中心位置,为电影的发展创造了比较好的条件。

蓝羽:作为北京电影家协会副主席,您觉得未来可以为我们的行业贡献出什么样的力量?

尹鸿:我们参与评奖,参与精品工程的选拔,包括各种项目的选择、创投都很多,这是我们的一大部分工作,通过评优选优以此来引导北京电影健康发展。

另一方面,我们培养扶持更多年轻的电影工作者,所以每年对于行业的培训任务,对学生的培训任务都非常重,要把在北京工作的电影人更好联络起来。北京这些年也有很多重大的文化工程,都有很多题材值得去挖掘,所以也会去帮助孵化、酝酿、吸引更多人来做北京题材的创作。